|

�@�@�@�@�@

**************************************************************************************************

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i���^�A�C�r�[�E�H�[���@�A�����J�v�Z�� 14��(6m�~6m=36m2) �@2.0m�߯�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�������������^�����t��Ή��C������ꍇ�͂P�D�Tm�߯���Ŏ{�H����

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@�@

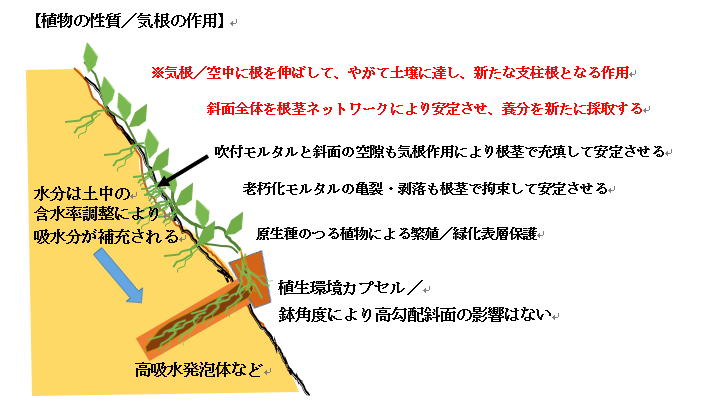

�@�@�@�@�@�@�@�@�A�����E���z�ł�������E�A���������P�����^�A���펯�ł͊�Ղ̍H�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

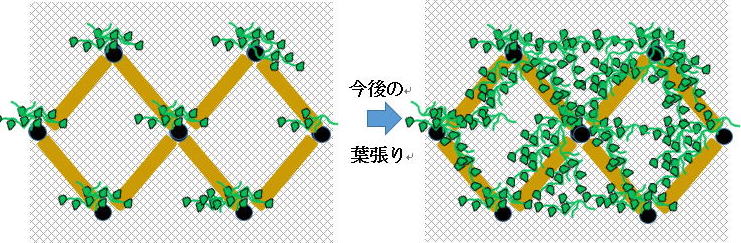

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݒu�|�b�g�̊g��}�^?�A���|�b�g�ɂ�鐬���W�J

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�y�{�H�菇�z

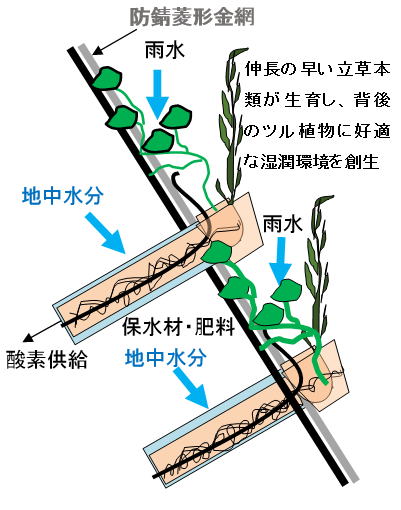

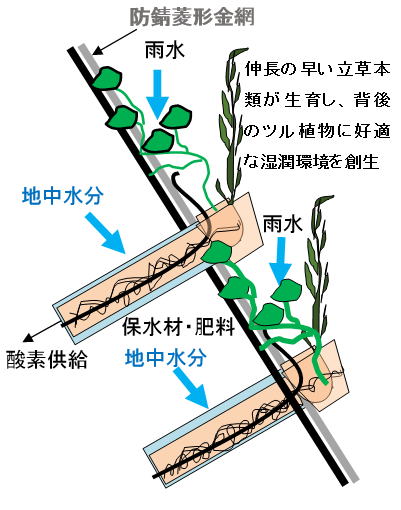

�@�@�@�@�@�h�K�����H�`���Ԏ{�H�ő��}�ɔ����Ȃǂ̕\�w�ی����s��

�@�@�@�A�@���X�g�r�b�g�H�@�ł̓�d�Ǎ�E�ɂăA�C�r�[�̐A������Ԃ�n���ɍ��

�@�@�@�B�@�A�����J�v�Z��(��C�E�����E�엿�E�}�̒e�͐����m�ۂ���)��n���ɑ}������

�@�@�@�C�@�\�w���ɐA�����|�b�g���J�v�Z���ƌ��������A�A�C�r�[�c�ƂƂ��ɐݒu���A

�@�@�@�@�@�@�A�����|�b�g��ʂ��Ĉ�̂ƂȂ�悤�ɕ�|�b�g���ݒu����B

�@�@�@�D�@�A�����|�b�g�ƎΖʌ��Ԃ�y�Ȃǂōǂ��A�A�����|�b�g���ɔ|�{�y�y�ѐ����Ȃǂ��[����

�@�@�@�@�@�@��|�b�g�ɂ͗����{�ގ�q��z�������엿�A�ې��ށA�|�{�y�y�ѐ����Ȃǂ��[����

�@

********************************************************************************************************************

�@

�X�|���J������Ё^�H�@�^�c�̐�

�@���@�X�|���J������Ё^�{�Ё^�����Ǘ��{���@

�@�@�@�@�@��683-0853�@���挧�Ďq�s���O��1700-1

�@�@�@ �@TEL : 0859-57-3520 �@FAX : 0859-57-7378�@�@�@�@ �@TEL : 0859-57-3520 �@FAX : 0859-57-7378�@�@�@�@ muashiba_sporec@yahoo.co.jp muashiba_sporec@yahoo.co.jp

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���@�X�|���J������Ё^���v���^�����{�c�Ɩ{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@��683-0853 ���挧�Ďq�s���O���X�Q�Q�Ԓn�P

�@�@�@ �@090-6833-6601�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@090-6833-6601�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ srk@triton.ocn.ne.jp srk@triton.ocn.ne.jp

�@���@�X�|���J������Ё^�֓��x�X�^�����{�c�Ɩ{���@

�@�@�@��134-0084 �����s�]�ː�擌�����R�|�P�O�|�Q�@�Q�P�P���@

�@�@�@ �@080-4323-1901�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@080-4323-1901�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ srk-tokyo@sc5.so-net.ne.jp �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ srk-tokyo@sc5.so-net.ne.jp �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@���@������A���J�[�H�@�@DEPO�^�z�������H��

�@�@�@��729-5124 �L���������s���钬�����^�����c�ю����ԓ�����C���^�[���T���@

�@���@������A���J�[����ƕ��^�J�����������{�݁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@��683-0033 ���挧�Ďq�s�������V�Q�O�Ԓn�P�P

�@�@�@ �@TEL&FAX : 0859-29-1836�@�@�@ �@TEL&FAX : 0859-29-1836�@�@�@ muashiba_sporec@yahoo.co.jp muashiba_sporec@yahoo.co.jp

�S�ؑ}���H �O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�ؓy�⋭�y�H�@�S�ؑ}���H�@�S�ؑ}���H�@�S�ؑ}���H�@�S�ؑ}���H�@�S�ؑ}���H

�O�����h�A���J�[�@�S�ؑ}���H �O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�ؓy�⋭�y�H�@���b�N�{���g�@�n�����@��d�Ǎ�E�@���[�^���[�p�[�J�b�V����

�y���ЊQ�@�S�ؑ}���H �O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�ؓy�⋭�y�H�@�@�n�����@��d�Ǎ�E�@���[�^���[�p�[�J�b�V����

�S�ؑ}���H�@�O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�S�ؑ}���H�@�O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�y���ЊQ�@�y���ЊQ

�œK�H�@�@�@�S�ؑ}���H �O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�ؓy�⋭�y�H�@�@�n�����

|

�@�@

�@�@

�@

�@ �@�@�@

�@�@�@