�@�@�@�@�@�P�[�V���O��d�Ǎ�E(�@�ʃ[�l�R�����̋��U)�̌���

�@�@�@���n����E��������ȂǓy���ЊQ��͐l���ɒ��ځA�ւ��H���ł��B�s���H���͋�����܂���

�@�@�@�@�@�@�h�����������ʂ��Ă���H�h�E�E�E�����̗ǂ��C�ӂ̈ʒu�ŕs�����{�������́B

�@�@�@�@�@�܂��́A���x�����͒����ԂƂȂ�̂�"��ŕ�"���̂�����Ȍ���������

�@�@�@�@�@�h�m�d�s�h�r�ɓo�^����Ă���H�h�E�E�E�c�O�Ȃ���m���s���ō����Ȃ����U��\���Ă��Ȃ�

�@�@�@�@�@���̂�����B�܂�A���U�������x����Ȃ��ׂɁA���̃T�C�g�̐�����ǂ��

�@�@�@�@�@���g�̋q�ϓI�Ȗڂŏ펯�I�ɔ��f���ĉ������B�������m�����K�����Ă�������

�@�@�@�@�@���̂悤�ȕs���H�����{���ꂽ�����̍ĕ����Ζʁi�O���E�g�[�U�s���j������

�@�@�@�@�@������A���J�[�H�@���C�����Ă��錻���ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�y���I�����Ȃǂ̋Z�p�w�j�z�@�@�@

�@�@�@�@�@"�O�����h�A���J�[�{�H�̂��߂̎�����^(��)���{�A���J�[����"��

�@�@�@�@�@"�n�R�⋭�y�H�̎�����^�m�d�w�b�n"�ɂ����Ė��m�ɋL�ڂ���Ă��܂��@

�@�@�@�@�@�{���@"�_�E���U�z�[���n���}�[�ɂ��G�A�[�@��̓K�p�͈͂͊�Ղ݂̂Ƃ���"

�@�@�@�@�@�@�@�@�@"�s�K�p�n�Ձ^����̂���n�ՁA�S�y�n�ՂȂǑŌ����͂��Ƃ�Ȃ��n��"�@�@�@�@�@�Ӗ��^�ݻ�ΰ���ϰ�͐��@�肪�o���Ȃ��ׂ��K���y���ɐ��������Ă���

�{��"�P�[�V���O���p�H�̏ꍇ�́A��E������A�P�[�V���O�������������ɒ�������" |

�@�@�@

�命���̏��^�y�ʋ@�H�@�́A���ꉼ�݂����K�͂Ƃ���ړI�ō�E�@���y�ʂƂ����ׁA

�d�ʂō�E���͂ɑR���鎖���s�\�ƂȂ茋�ʓI�ɑ哮�͂��g�p�ł����ᐫ�\�ƂȂ�

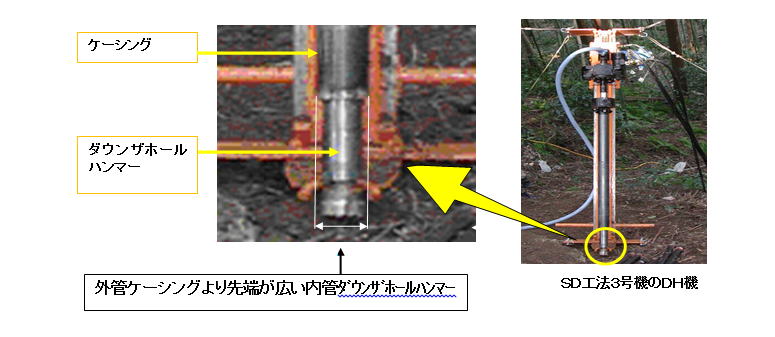

�ʋ@(�_�E���U�z�[���n���}�[)����ǂɑg�ݍ��ݑŌ����\�������コ���܂��B

���͘A�g���Ă��Ȃ��ʋ@�Ȃ̂Ŗ{�̑Ō������{����ƕʋ@���̂������ł�����`�ƂȂ�

�j�Ă��܂��̂Ŗ{�̑Ō��͎g�p�ł��܂���B�܂��A�ʋ@�̉�]�͑Ō��̈ʒu�ς�����

�̋@�\�Ő��\���Ⴍ���Ӄg���N�͂���܂���B�v����ɖ{�̂ɕʋ@�����t���A�ʋ@��

�Ō������ŁA�����̕ی�ǁi�P�[�V���O=�����ǁj���O�ǂƂ����\���Ŏ{�H���Ă��܂��B

�܂�A�O�ǂ͍�E���̂ݗ��Օی삷���ڂ����ɑ��݂��A���ۂ̍�E�̓_�E���U�z�[��

�n���}�[�����{�H���Ă��܂��B���̍\�����ƕK�R�I�ɊO�Lj悪��E�s�\�Ői�����Ȃ�

�̂ŊO�nja���傫�ȏd����E�r�b�g�����č�E����ׁA��E���\�̒ቺ�������A

���R�A���ǂ������������������s�\�ō�E��A�S�����i�}�P�j���܂��B���P�Ǎ�E�Ɠ���

�܂�A��d�ǎ{�H�̖ړI�ł����E��(���ǂ������A�O�ǂ��c���ی��ԑ���)

���|�ޑ}��(���Ղ���̕ی��ԓ��ɑ}��)���O���E�g����(�ی��ԂɊm���[�U����)�@

���O�Lj���(������ɒǒ���)�̍H�������{�s�\�i�}�T�j�ƂȂ�A�v���x�������s�\�B

���P�^������A���J�[�H�@���\�ɑ��Čy�ʃ{�[�����O�@�͑Ō��͂Q�T%�A��]�͂R%�ł��B

�@�@�@�@����ł͘b�ɂȂ�܂���

�y�}�P�z�@��E��ɑS�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��P���ȗ��R�^�O�Ǔ��a����E�r�b�g���傫��

�@�@�@�@�@�@�@���R�A��E�㕨���I�ɃP�[�V���O������ǂ������Ȃ��̂œ�d�Ǖs�\�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�܂��ASD�H�@���k�ق�PR���Ă���r�b�g���k�ފg�a�r�b�g���d�͂��^���ɂȂ�

�@�@�@�@�@�@�@��E�������܂�Ȃ���ˌ@��̂��̂ŁA�������ɍ�p����@�ʂł͋@�\���܂���

�@�@�@�@�@�@�@�^�����ɂ�萻�����[�J�[�ł���O�H�}�e���A�����p�r�O�g�p�Ƃ��ĕs�\�̌���

�@�@�@�@�y�@�\�����z

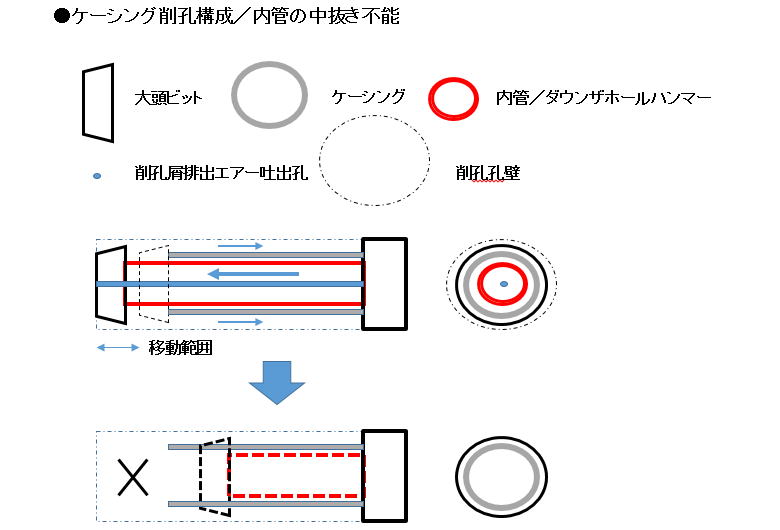

�@ �P�[�V���O�́A��E���\�������p�C�v�ǂŌy�ʂȔ��ǂł�

�A �_�E���U�z�[���n���}�[�́A�Ō�(�j��)�{�ʒu�ւ���](���Ӑ��\������])�Ŏ{�H���܂�

�@�@�@�@�@�@�@����E��A�O�ǂ��c���ĕ����I�ɑ傫�����ǂ�������؋��摜

�@�A�X���C���r�o�^�����i�X���C���j�r�o�����̔�r

�@�@

�@�@������A���J�[�H�@�ȊO�̏��^�@�H�@�́A��E�����E���̔r�o���c�[���X��

�@�@��^�@�ł͕K�{��������Ă���@�\�ł���E�H�[�^�[�X�C�x�����ł��Ȃ��B

�@�@����́A�ᐫ�\�Ȃ̂ŏd���E�H�[�^�[�X�C�x�����x��ƂȂ鎖�����邪�A��������

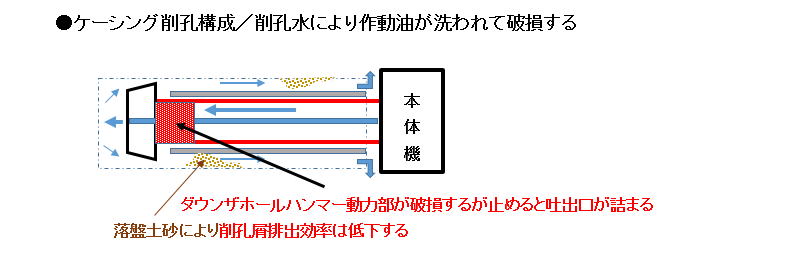

�@�@�P�[�V���O�����̃_�E���U�z�[���n���}�[���p�@�͑哪�r�b�g���㉺����ׁA

�@�@�O�ǂƓ��ǂ̊Ԃ��ӂ����Ő�p�r�o�H�Ƃ��Ďg�p�ł��Ȃ��B

�@�@���ׁ̈A��E�ǂƊO�ǂ̊�(�Q�o���x)�Ŕr�o���邪���R�A�r�o���\�͋ɂ߂Ĉ����B

�@�@���̎��́A�d�v�ō�E���������Ȃ�قǒv���I�ƂȂ�@�s���{�H�̑��@�ɂ���s����

�@�@�U������B"�ő��E��10m"���o��������p���t���b�g���L�ۂ݂ɂ�����E�@���\��

�@�@�E�H�[�^�[�X�C�x���A�o�b�N�n���}�[�A���b�h�`���b�N���Œᑕ�����Ă��邩�Ŕ��f���ׂ�

�@�@�Ǝv����

�@�@

�@�@�y�}�Q�z�^�_�E���U�z�[���n���}�[���p��E�@���O�Ԃ��i�E�Ǔy���ƃp�C�v�Ƃ̌��ԕԂ��j

�@�@�@�r�o�o�H���m�ۂ���Ă��Ȃ��̂ŁA�������r�o����ɂ����B��E�����\����s�\�Ȃ̂�

�@�@�@��E���\������ɒቺ����

�@�@

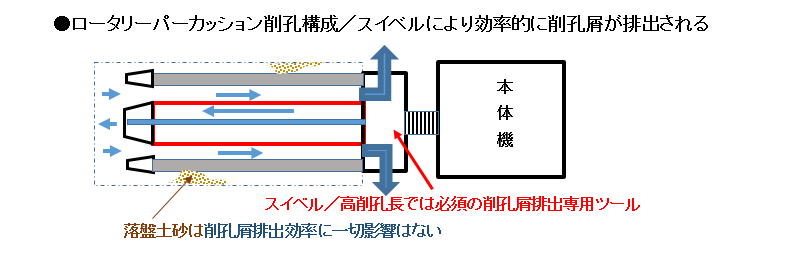

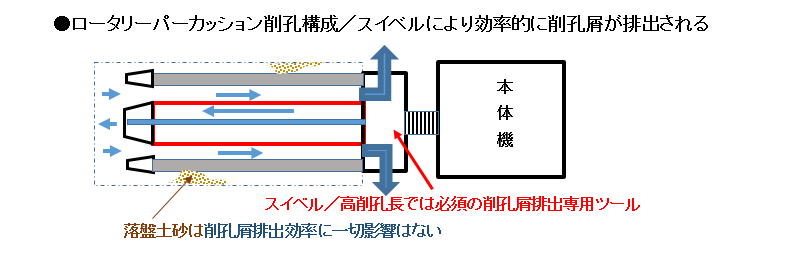

�@�@�y�}�R�z�^���[�^���[�p�[�J�b�V�����@���X�C�x���ɂ�郍�b�h���Ɋm�ۂ��ꂽ��p�r�o�H����E�����������r�o����

�@�@�@�܂�Tm�ȏ�̍���E���ɂȂ�ƃX�C�x���������Ɣr�o�s�\�ƂȂ�܂��B�ᐫ�\�̏��^�@�ł͏d���X�C�x���͕���

�@�@�@�ƂȂ��E��������ɒZ���Ȃ�̂ŏ��^�@�H�@�͖�����A���J�[�H�@�ȊO�������Ă��܂���B

�@�@�@���̂悤�Ȏ��_����ł��P�[�V���O�̐��\PR(�ő��E���P�Om)�́A�펯�I�ɋ��U�Ō��E�͂Tm���x�Ǝv���܂�

�@�@�@����^�{�[�����O�@�͑S�ă��[�^���[�p�[�J�b�V������d�Ǎ�E�Ȃ̂ŗ�O�Ȃ��X�C�x����K�{�������Ă��܂��B

�@�@  �@ �@

�@���̂悤�ɐ�p�r�o�o�H�͍�E���\���グ��^�����\�̖�����A���J�[�H�@�@�ɑ������ꂽ�X�C�x�������F������

�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@ �@

�@�@������A���J�[�H�@��E�@�@�@�@��E�@�ɃX�C�x�����^�펯�I�ɁA���ꂪ�����ƍ���E���͍�E�s�\

�@�@�y�}�S�z�@�P�[�V���O��E���S���y��E�ɕK�{�ȍ�E���{�H���o���Ȃ����R

�@�@�@�ݻ�ΰ���ϰ�𗘗p�����{�H���@������E�s�\�ȗ��R�́A��ʓI�ɂ͍�E����r�o����ׂɓ��ǂ̒���

�@�@�@���E��ʂ����G�A�[�̈��͂ŃX���C��(��E��)��r�o���܂����A�S���y�ȂNJܐ��̍����y���ł̓G�A�[���ł�

�@�@�@�r�o�ł����f�o�����l�܂��E�s�\�ƂȂ�܂��B�����ŁA���[�^���p�[�J�b�V�����ł͍����G�A�[�Ƌ��ɐ��𒍓�����

�@�@�@������E���ŐȂ����E���܂��B

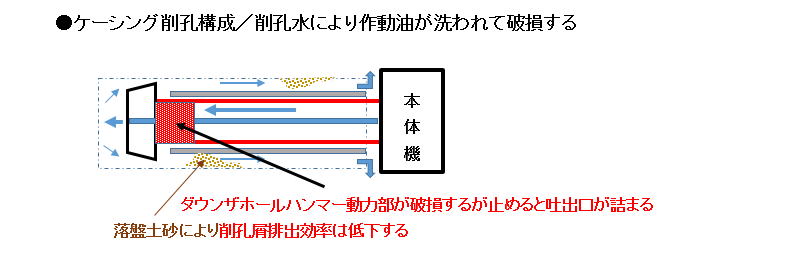

�@�@�@�������A�P�[�V���O��d�ǂł͕ʐ��i�̃_�E���U�z�[���n���}�[����[�ɂ���̂Ő�������ƃ_�E���U�n���}�[��

�@�@�@�쓮��������A���̂܂܍쓮������Ɣj��܂��B

�@�@�@����āA��ʂ̃_�E���U�z�[���n���}�[�g�p�ł́A�S���y�͎{�H�s�ł��B

�@�@�@

�@�@�@���^������A���J�[�H�@�̊��E�p�C���v�b�V���A�_�v�^�d�l�ł́A�_�E���U�z�[���n���}�[���g�p���Ă��܂���

�@�@�@�@�@�@���[�^���[�p�[�J�b�V�����`�ԂȂ̂ŁA�O�ǂ���̒��������O�ǂƓ��ǂ̋�Ԉ悩�狭���r�����\�B

�@�@�@�@�@�@�E�H�[�^�[�X�C�x��(���r�����u)���玝���Ȃ��P�[�V���O��E�ł͏o���Ȃ��������͍��ŊȒP�ɉ\�B

�@�@�@�@�@�@�܂�A�S���y�ł����Ă�������A���J�[�H�@�@�͖��Ȃ��{�H�\�ł��B

�@�@�@���P�[�V���O�H�@�͈ȉ��̓_�œ�d�Ǎ�E�͖��m�ɕs�\�ł��B

�@�@�@�@�P�D��E�@���\���A���ɑ��̓�d�Nj@�Ɖ�]���\�Ⴗ���Ċ���\���傫�����

�@�@�@�@�Q�D�Ō������ǂɑS�ĕ��S������̂Œ�R�ʐς��傫���Ȃ�A����ɍ�E���\���ቺ����

�@�@�@�@�R�D�X�C�x�����K�{�c�[������������Ă��炸��E���r�o����B��E���\���ቺ����

�@�@�@�@�S�D�_�E���U�z�[���n���}�[�����ɗ����E�Ȃ̂ŁA��E��S��������K�v�������d�Ǖs�\

�@�@�@

�@�@�@�����̂悤�ɐ������w�j������̂ɁA�s���H�@���̗p����Ă��������j

�@�B�O���E�g�����^�O���E�g�z�[�X�ɂ�鋕�U�E�s������

�@�@�y�}�T�z�@۰�ذ�߰����ݓ�d�ǂƃP�[�V���O��d�ǂ̒����i���̔�r

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

**************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************

�X�|���J������Ё^�H�@�^�c�̐�

�@���@�X�|���J������Ё^�{�Ё^�����Ǘ��{���@

�@�@�@�@�@��683-0853�@���挧�Ďq�s���O��1700-1

�@�@�@ �@TEL : 0859-57-3520 �@FAX : 0859-57-7378�@�@�@�@ �@TEL : 0859-57-3520 �@FAX : 0859-57-7378�@�@�@�@ muashiba_sporec@yahoo.co.jp muashiba_sporec@yahoo.co.jp

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���@�X�|���J������Ё^���v���^�����{�c�Ɩ{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@��683-0853 ���挧�Ďq�s���O���X�Q�Q�Ԓn�P

�@�@�@ �@090-6833-6601�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@090-6833-6601�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ srk@triton.ocn.ne.jp srk@triton.ocn.ne.jp

�@���@�X�|���J������Ё^�֓��x�X�^�����{�c�Ɩ{���@

�@�@�@��134-0084 �����s�]�ː�擌�����R�|�P�O�|�Q�@�Q�P�P���@

�@�@�@ �@080-4323-1901�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@080-4323-1901�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ srk-tokyo@sc5.so-net.ne.jp �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ srk-tokyo@sc5.so-net.ne.jp �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@���@������A���J�[�H�@�@DEPO�^�z�������H��

�@�@�@��729-5124 �L���������s���钬�����^�����c�ю����ԓ�����C���^�[���T���@

�@���@������A���J�[����ƕ��^�J�����������{�݁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@��683-0033 ���挧�Ďq�s�������V�Q�O�Ԓn�P�P

�@�@�@ �@TEL&FAX : 0859-29-1836�@�@�@ �@TEL&FAX : 0859-29-1836�@�@�@ muashiba_sporec@yahoo.co.jp muashiba_sporec@yahoo.co.jp

�S�ؑ}���H �O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�ؓy�⋭�y�H�@�S�ؑ}���H�@�S�ؑ}���H�@�S�ؑ}���H�@�S�ؑ}���H�@�S�ؑ}���H

�O�����h�A���J�[�@�S�ؑ}���H �O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�ؓy�⋭�y�H�@���b�N�{���g�@�n�����@��d�Ǎ�E�@���[�^���[�p�[�J�b�V����

�y���ЊQ�@�S�ؑ}���H �O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�ؓy�⋭�y�H�@�@�n�����@��d�Ǎ�E�@���[�^���[�p�[�J�b�V����

�S�ؑ}���H�@�O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�S�ؑ}���H�@�O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�y���ЊQ�@�y���ЊQ

�œK�H�@�@�@�S�ؑ}���H �O�����h�A���J�[�@���b�N�{���g�@�y���ЊQ�@�ؓy�⋭�y�H�@�@�n�����@��d�Ǎ�E�@���[�^���[�p�[�J�b�V����

|

���L�̒ᐫ�\�H�@�ɂ��[�U�s���^���x�ቺ�̖��́A������v�����Ŏw�E�@����Ă��܂��E�E�E�w�E�����Q��

���L�̒ᐫ�\�H�@�ɂ��[�U�s���^���x�ቺ�̖��́A������v�����Ŏw�E�@����Ă��܂��E�E�E�w�E�����Q��

�@

�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@